Quatre crânes humains rassemblés sur la même tête, déployés comme les pétales d’une fleur. Une peau rose, fripée et pustuleuse. Des mutations atroces ont donné naissance au Rusher, un des ennemis du héros de The Callisto Protocol (disponible le 2 décembre sur PC, Playstation 4 et 5, Xbox One et Series).

« Les monstres fabriqués à partir d’êtres humains, c’est ce qui me terrifie le plus. Plus une créature est proche de nous, plus elle est perturbante », raconte au Monde Glen Schofield, fondateur du studio américain Striking Distance et cocréateur de Dead Space (2008). Son nouveau blockbuster de science-fiction exploite les codes du body horror, genre horrifique dans lequel la transformation des corps est le ressort principal de l’intrigue.

Dans The Callisto Protocol, tout comme dans les illustres franchises Resident Evil et Silent Hill, affronter des mutants nous renvoie à l’angoisse ultime de se voir à son tour infecté, parasité ou métamorphosé. Ce péril intérieur contamine régulièrement les créations vidéoludiques : on le retrouve aussi bien dans des propositions radicales, tel Scorn (2022), que dans des œuvres grand public, comme le diptyque The Last of Us. Preuve de la place centrale qu’il occupe dans l’horreur vidéoludique, des remakes des œuvres phares que sont Dead Space, Resident Evil 4 et Silent Hill 2 seront proposés en 2023.

D’« Alien » à « Resident Evil »

La fascination de Glen Schofield pour le body horror est née sur grand écran. Ce genre d’épouvante a, en effet, été popularisé avec les films Alien (1979), de Ridley Scott, The Thing (1982), de John Carpenter, et La Mouche (1986), de David Cronenberg. Le terme de « body horror » apparaît ainsi pour la première fois en 1986 dans une revue de cinéma affiliée à l’université d’Edimbourg, avance Bernard Perron, directeur du département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques à l’université de Montréal.

« A partir de la fin des années 1970, des films expriment une anxiété culturelle autour du corps en raison des avancées de la biotechnologie et de la médecine. Avec Cronenberg, principalement, il s’agit de montrer comment les frontières entre l’extérieur et l’intérieur du corps sont en train de s’effriter. On veut transformer les corps, et finalement c’est le cauchemar », détaille le chercheur québécois, qui traduit « body horror » par « horreur viscérale ».

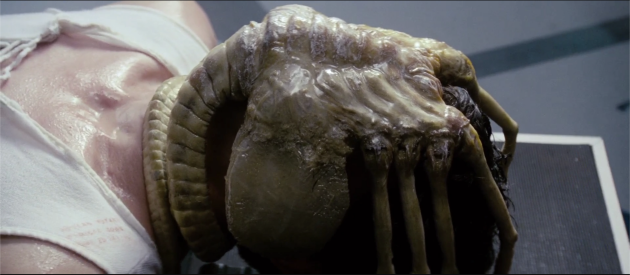

Les avancées d’alors en matière d’effets spéciaux se mettent au service de ce type d’horreur très crue, à l’image de la fameuse perforation de l’abdomen par un xénomorphe dans Alien. Le travail sur le son est aussi primordial ; bruits visqueux, craquements d’os ou gémissements distillent une atmosphère oppressante. Arrivé à maturité, ce genre, qui tétanise les cinéphiles dans les années 1980, se propage ensuite dans le jeu vidéo, alors en pleine croissance. Bernard Perron voit les germes du body horror dans Sweet Home (1989), puis dans le français Alone in the Dark (1992), deux sources d’inspiration de Resident Evil (1996).

Il vous reste 51.93% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.