Plonger dans la bibliographie de la bédéiste Moto Hagio, qui couvre plus de cinquante ans, permet de mesurer les lacunes des Français en matière de BD japonaise, alors même que la France se revendique comme l’une des nations les plus friandes de mangas au monde. Fort peu éditée dans notre pays, à l’instar d’autres icônes féminines du manga contemporain, elle a signé, entre 1972 et 1976, une série vampirique, Le Clan des Poe, l’un de ses premiers morceaux de bravoure, qui n’a été traduite qu’en 2023.

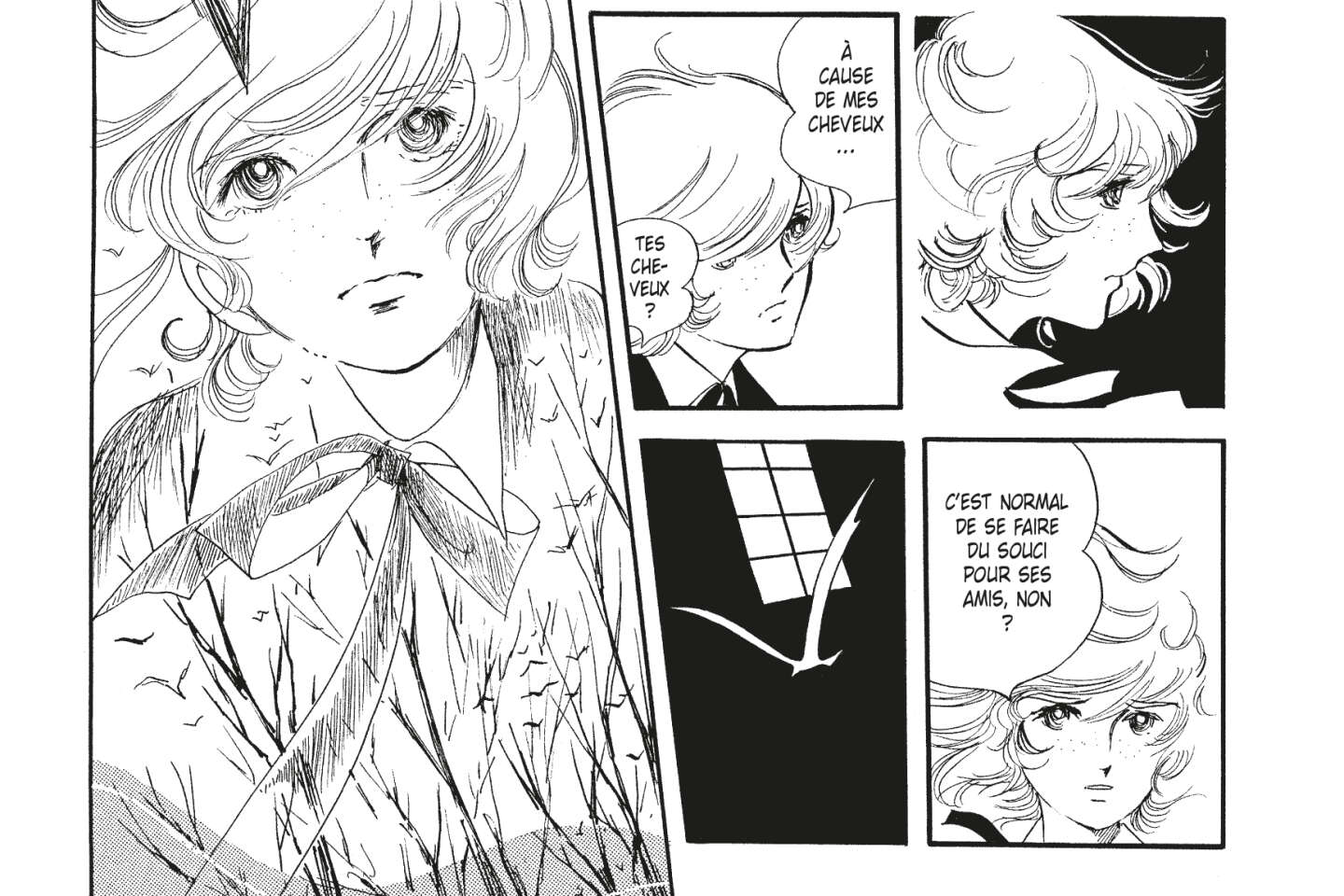

Née en 1949, Moto Hagio est l’une des figures de proue d’une génération de dessinatrices qui, dès les années 1970, ont renouvelé les mangas shojo, bluettes à destination des jeunes filles. Dans une veine sombre, la mangaka a bousculé le neuvième art japonais avec de la SF, mais aussi des récits romantiques ou fantastiques, faisant éclater la disposition classique des cases dans les pages. Elle a aussi posé les bases du boys’love, la romance entre hommes, et la figure centrale du bishonen, le beau garçon androgyne. Des registres et canons qui font désormais florès en fiction ; une influence indéniable tant sur les jeunes Japonaises de son époque que sur les artistes qui l’ont suivie. En amont de sa venue au Festival d’Angoulême, qui lui consacre une grande exposition, « Le Monde des livres » s’est entretenu, à distance, avec l’artiste.

Comment avez-vous attrapé la fièvre du manga ? A travers quelle œuvre ?

Dès la maternelle, j’étais captivée par les mangas, notamment par Princesse Saphir, d’Osamu Tezuka [1928-1989]. Mes parents m’ont raconté qu’à l’âge de 3 ans déjà, je dessinais des poupées. Longtemps, le métier de mangaka m’a semblé inaccessible, mais, à 17 ans, en deuxième année de lycée, j’ai découvert Shinsengumi, une histoire courte de Tezuka. Après ce choc, je me suis dit que moi aussi je voulais émouvoir les lecteurs. C’est cette histoire qui m’a donné envie de m’accrocher.

Comment votre entourage a-t-il perçu cette passion ?

Mes parents étaient sévères, ils disaient que les mangas n’étaient pas dignes d’intérêt. Je lisais et dessinais en cachette, chez des amis ou à l’école. A 17 ans, j’ai décidé de devenir mangaka, puis j’ai étudié deux ans dans une école de design, à Fukuoka [Kyushu]. On y apprenait notamment à concevoir des vêtements. C’était un moyen de dessiner sans dire à mes parents que je voulais faire du manga.

Votre famille a-t-elle fini par comprendre votre métier ?

Longtemps, malgré le succès de mes mangas, ils n’ont pas compris que cet art puisse être une façon de gagner sa vie. Le déclic a eu lieu vers 2010, avec la diffusion sur la chaîne nationale NHK du feuilleton Gegege no nyobo, adaptation de l’autobiographie de Nunoe Mura, épouse du célèbre mangaka Shigeru Mizuki [1922-2015]. Cette série met en scène les difficultés du métier de mangaka, montre que les dessinateurs sont des bourreaux de travail et que la route vers le succès est tout sauf tracée d’avance. Ma mère m’a dit alors qu’elle n’avait pas mesuré cette difficulté, et s’est excusée ! Elle avait 84 ans, et moi, 61 ans. On peut dire que ça a pris du temps.

Il vous reste 70% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.