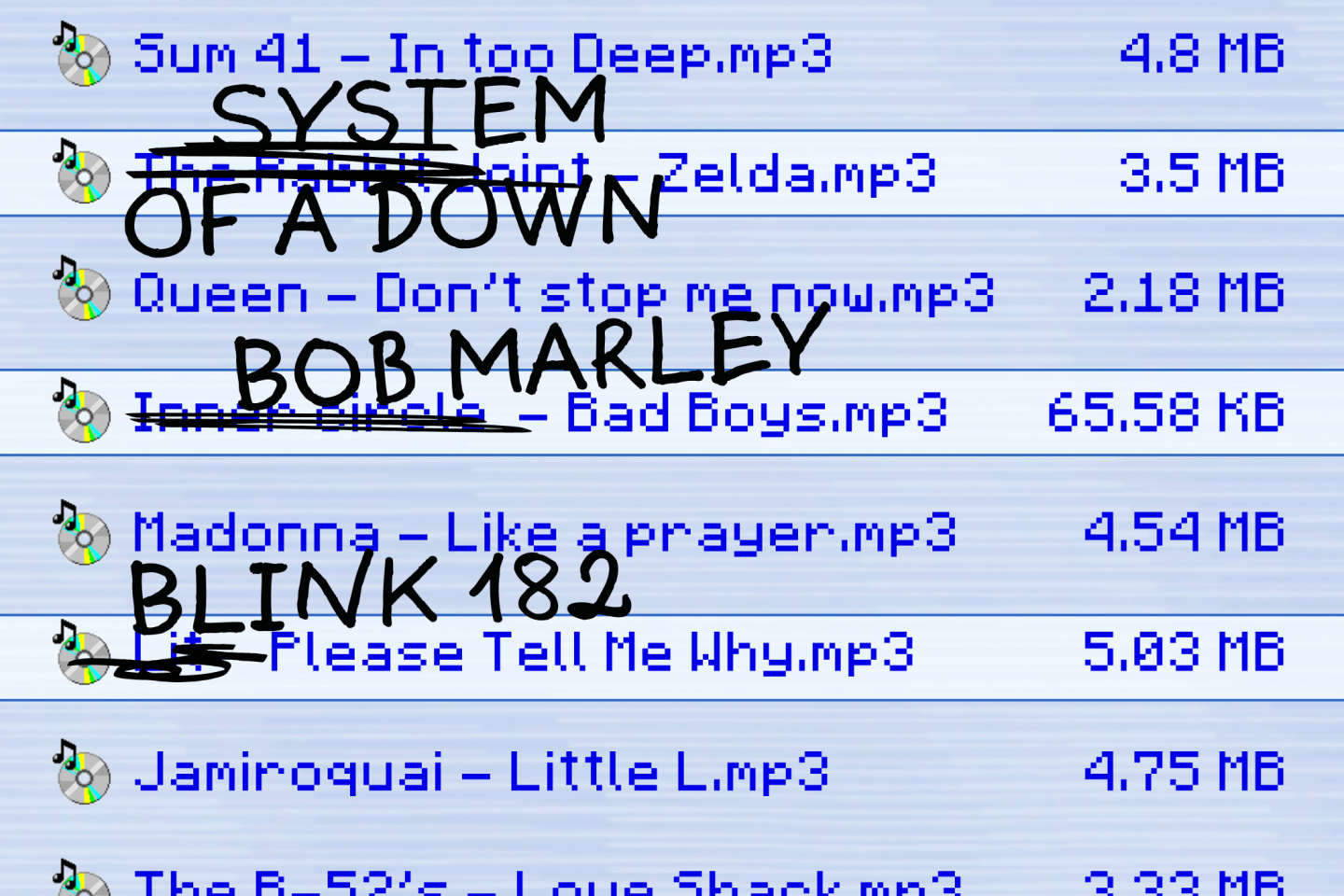

Au début des années 2000, alors qu’Internet commence à bourgeonner dans les foyers, un morceau incongru de System of a Down tourne en boucle sur les lecteurs CD : intitulé The Legend of Zelda, on peut y entendre le chanteur du groupe américain, Serj Tankian, entonner de sa voix caractéristique une ode en l’honneur de Link, le chevalier de la saga de Nintendo. Le tout accompagné d’une instrumentation basique et de cris de joie laissant penser que le morceau a été enregistré sur un coup de tête, lors d’une représentation publique.

Sauf que cet enregistrement du groupe n’a, en réalité, jamais existé. Allant à l’encontre de ce que beaucoup persistent à croire aujourd’hui encore, System of a Down, lui-même, ayant nié en être à l’origine. Invités de l’émission de radio américaine « Loveline » en 2002, Shavo Odadjian et John Dolmayan, respectivement bassiste et batteur du groupe, disaient ainsi :

La chanson « Legend of Zelda » que l’on trouve sur Morpheus, KaZaa ou n’importe quelle autre de ces plates-formes de téléchargement n’est pas de nous. (…) C’est probablement un gamin dans sa chambre, avec l’un de ces nouveaux programmes informatiques, qui a fait ce morceau et qui l’a sorti en prétendant qu’il s’agissait de System of a Down.

Le groupe de nu metal est loin d’être le seul à s’être ainsi vu abusivement attribuer des morceaux. Dans des vidéos cumulant des millions de vues sur YouTube, Bob Marley est encore régulièrement gratifié de l’interprétation de Don’t Worry Be Happy, Red, Red Wine ou encore Bad Boys (des chansons de Bobby McFerrin, UB40 et Inner Circle) ; de nombreux morceaux punk sont reliés aux Californiens de Blink 182 (au grand dam de Lit et de Me First and the Gimme Gimmes), et Nirvana n’a, en réalité, jamais enregistré un titre intitulé Half the Man I Used to Be (il s’agit en fait de Creep, de Stone Temple Pilots).

Les coupables de ces croyances infondées ? Ils s’appellent eMule, Limewire, Kazaa ou eDonkey. Comme le suggère la réponse faite à la radio par des membres de System of a Down, ces morceaux aujourd’hui encore parfois mal attribués, sur le Web comme dans les mémoires, résultent directement de l’ère du peer to peer (P2P, « pair à pair », échanges directs entre internautes) et de la naissance du piratage en ligne.

Le fléau d’une époque

Nous sommes alors en 2001. Première plate-forme P2P consacrée à la musique, Napster vient de fermer ses portes après deux brèves années d’existence, sous la pression des ayants droit. Très vite, d’autres services lui succèdent : Kazaa, Limewire et surtout eMule (auparavant baptisé eDonkey2000)…, chacun a son propre protocole, mais tous ont une différence de taille par rapport à Napster : leur décentralisation.

« Parce qu’il y avait très peu de modération, ces faux fichiers continuaient à circuler », explique Ernesto Van Der Sar, de TorrentFreak

Film pornographique en lieu et place de Matrix, version piratée de Windows percluse de virus, morceaux de Radiohead mal encodés… Cette décentralisation est la raison principale pour laquelle, à l’époque, les utilisateurs intègrent très vite l’idée que le fichier qu’ils tentent de pirater sera peut-être de mauvaise qualité, voire pas du tout ce qu’ils recherchaient. « A la fin des années 1990 et au début des années 2000, la majorité des partages étaient le fait d’internautes lambda et il était plus difficile de faire la distinction entre les contenus de qualité et les fichiers mal nommés. Et parce qu’il y avait très peu de modération, ces faux fichiers continuaient à circuler », explique ainsi Ernesto Van Der Sar, fondateur du site TorrentFreak, spécialisé dans les questions de partage, de piratage et de droits d’auteur.

Les échanges se faisant entre utilisateurs, sans passer par une base de données unique, la qualité d’un fichier et des renseignements associés dépendait intégralement du bon vouloir de celui ou celle qui le mettait à disposition de la communauté. Sans compter que, à l’époque, les modems 56 K forçaient bien souvent les utilisateurs à patienter plusieurs heures pour télécharger un fichier (multipliant ainsi la probabilité de faire des erreurs) et que les systèmes de notes et commentaires, qui peuvent aider à séparer le bon grain de l’ivraie, étaient encore très rares.

Mais pourquoi mettre à disposition des fichiers que l’on sait ne pas être les bons ? « Je pense que certains se sont dit que ce serait « marrant » d’embêter avec de faux fichiers les personnes qui téléchargent », avance Ernesto Van Der Sar. Et, de fait, nombre d’internautes américains, aujourd’hui sur les forums, se souviennent que l’une des blagues récurrentes de l’époque consistait à mettre une déclaration de Bill Clinton faite au moment de l’affaire Monica Lewinsky en lieu et place des fichiers les plus recherchés.

S’ajoutaient à cela les personnes mal intentionnées déguisant des malwares sous le nom de fichiers populaires, et les autres, plus opportunistes, qui renommaient leurs fichiers pour qu’ils correspondent aux termes les plus recherchés par les internautes. Cela leur garantissait de les voir téléchargés en masse et leur permettait, en retour, d’améliorer leur « ratio » sur les plates-formes de partage, c’est-à-dire le rapport entre ce qu’ils téléchargent et ce qu’ils mettent à disposition. Une donnée importante, un mauvais ratio pouvant s’accompagner d’un ralentissement des téléchargements, voire d’un bannissement. Certains allaient même plus loin dans les magouilles, surfant sur les tendances pour se faire connaître ou piéger les utilisateurs. A l’instar du rappeur américain Soulja Boy, qui a fait décoller sa carrière en faisant passer ses morceaux pour des titres en vogue sur les plates-formes de téléchargement.

Professionnalisation du piratage

Ce fléau des fichiers erronés ou vérolés, que dénonçait, entre autres, la Federal Trade Commission, le régulateur américain du commerce, a disparu au fur et à mesure que les usages évoluaient et se répandaient. « C’est le protocole BitTorrent qui a fait passer le téléchargement illégal à l’échelle industrielle », explique Sylvain Dejean, maître de conférences à l’université de La Rochelle et spécialiste de l’économie du numérique et d’Internet. Selon le chercheur, l’arrivée conjointe du haut débit et de nouvelles technologies d’échange, comme le BitTorrent, ont entraîné progressivement une « communautarisation du téléchargement ».

Le BitTorrent, né en 2001, a fait émerger des groupes fermés, reposant souvent sur la cooptation

Alors que des services comme eMule ou Kazaa étaient complètement ouverts, le BitTorrent, né en 2001, a fait émerger des groupes fermés, reposant souvent sur la cooptation. Dans ces communautés plus restreintes, peu de mauvais fichiers en circulation, selon l’économiste, puisqu’elles étaient bâties sur une « exigence de qualité » et avec « un ratio upload/download sévèrement contrôlé ». A l’image de Oink’s Pink Palace, dont l’écrivain Stephen Witt raconte les origines dans son livre A l’assaut de l’empire du disque : quand toute une génération commet le même crime (Castor Astral, 2016), et qui écrit ainsi sur le site du Guardian : « Même si certains fichiers restaient en effet des artefacts aux origines inconnues, provenant d’habitants quelconques d’Internet, la vaste majorité des MP3 émanaient en réalité d’une poignée de groupes organisés. »

A cela s’ajoute une forme de « professionnalisation » du piratage, selon Ernesto Van Der Sar, liée à la structuration de l’économie de la piraterie et à une concurrence entre plates-formes :

Il y a vingt ans, il s’agissait surtout de partager et de découvrir des contenus. Aujourd’hui, les gens veulent simplement de la musique gratuite, et les sites pirates existent pour faire de l’argent. Si un site ou un service propose des contenus de mauvaise qualité, les gens iront chez les concurrents.

Si le piratage existe toujours, il a radicalement changé de visage : les fichiers torrent et le téléchargement direct ont cédé la place au streaming, qui représente aujourd’hui 95 % des contenus illégaux en ligne, selon un rapport de l’entreprise Musso. Et ce sont davantage les livres, les compétitions sportives et les séries qui sont aujourd’hui ciblés, du fait, notamment, de la multiplication des contenus vidéos exclusifs sur les plates-formes comme Netflix, Amazon Prime, Apple TV ou Disney + : les utilisateurs ne pouvant payer de multiples abonnements sans faire souffrir leur compte en banque, ils se tournent davantage vers les contenus mis en ligne illégalement.

En fin de compte, grâce à l’apparition des commentaires, à divers forums et une poignée d’articles, justice a fini par être rendue pour System of a Down, mais surtout pour le groupe qui, pendant toutes ces années, s’est injustement fait spolier The Legend of Zelda. Contrairement à ce que suggéraient Odadjian et Dolmayan il y a vingt ans, le morceau n’a pas été enregistré par un enfant jouant sur son ordinateur mais par un groupe bien réel : The Rabbit Joint, originaire du Maryland. Composé de Joe Pleiman et Jesse Spence, on peut encore retrouver la trace du titre grâce à un autre vestige d’Internet : MySpace.

Rectificatif le 13 mai à 9 h 20 : correction d’une erreur concernant l’instrument joué par Shavo Odadjian.